EL NIÑO NO QUERIDO.

EL NIÑO NO QUERIDO.

“A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad”.

Mahatma Gandhi

Los amantes del cine recordamos a muchos niños no queridos en ese momento de la vida en la que dejan de ser niños para convertirse en adultos. Un duro tránsito que ha dado grandes películas como Los 400 golpes (1959), de François Truffaut, La infancia de Iván (1962), de Andrei Tarkovski y Ven y mira (1985), de Elem Klimov. Los Antoine Doinel, Iván y Flyora Gaishun son sólo algunos imponentes ejemplos de niños sometidos a la falta de amor y solitarios en un mundo demasiado complejo para entender y mucho menos, ser uno más. Yersultan, el joven protagonista de Bauryna salu, es uno más de esa infancia violentada y aislada, ya que sus padres donan cuando fue un bebé a su abuela siguiendo una tradición nómada que da título a la película, y una vez, la abuela fallece, el niño con 12 años debe volver con su familia, la que es totalmente desconocida, extraña y alejada a lo que es y no logra ser uno más.

La ópera prima de Askhat Kuchinchirekov (Almaty, Kazajistán, 1982), después de quince años (2004-2019), como ayudante de Sergey Dvortsevoy, el cineasta más prestigioso y conocido del citado país ex-república soviética, amén de actor de un par de sus largometrajes Tulpan (2008) y Ayka (2019). Su película podemos verla como un retrato tanto etnográfico como antropológico de la zona de Kazajistán que retrata donde los individuos se dedican a recoger sal, como hace el joven protagonista en el brutal arranque de la historia, a la ganadería, a la doma de caballos y demás agricultura. La primera mitad de la película la cinta bordea tanto la ficción como el documental, yendo de un lado a otro con una naturalidad asombrosa y nada impostado. En el segundo segmento la cosa se desvía más en la no adaptación de Yersultan, oprimido en un espacio del que se siente extraño y permanentemente excluido, luchando para ser uno más de la familia, pero sus acciones resultan muy infructuosas. La potente mirada del chaval, acompañado por sus leves gestos, siempre oculto de los demás y mirando desde la distancia, ayudan a potenciar ese mundo emocional interior donde no se siente ni querido ni uno más de ese lugar ni de esa familia.

El cineasta kazajo impone un ritmo cadencioso y reposado, donde las cosas van sucediendo sin prisas ni estridencias, con una sobriedad y contención que tiende más a establecer esos puentes emocionales construidos a partir de pocas evidencias. La cinematografía de Zhanrbek Yeleubek, donde la cámara fija se mezcla con planos secuencias donde se sigue a los diferentes personajes, en el que queda patente la transparencia que da sentido a todo lo que se está contando. La música de Murat Makhan, que apenas se escucha, también hace lo posible para sumergirnos en esa cercanía e intimidad que ayuda a captar todos los detalles y matices de la película, al igual que el montaje de Begaly Shibikeev, en un trabajo que no parecía nada fácil, con sus 113 minutos de metraje, en el que todo va ocurriendo de forma lenta, sin caer en la desesperación, ni mucho menos, al contrario, es una historia muy física, en el que constantemente no paran de suceder situaciones y los personajes están activos en sus menesteres cotidianos. Unos personajes que hablan poco o casi nada, y están completamente conectados con su tierra, su espacio y su trabajo.

Suele pasar que cuando hablamos de películas que pertenecen a cinematografías que conocemos muy poco, nos resulta casi imposible conocer a sus intérpretes que, en ocasiones, muchos de ellos son naturales, como ocurre en esta cinta. Tenemos al inolvidable Yersultan Yermanov que da vida al protagonista que, con una mirada que traspasa la pantalla, y una cabeza agazapada siempre en sus pensamientos y en su falta de amor, acaben siendo la clave de la película, siendo una gran elección su presencia, ya que se convierte en un niño que pasa de la infancia a la adultez lleno de miedos, inseguridades y demás oscuridades. No podemos dejar de mencionar a los otros intérpretes como Bigaisha Salkynova, Aidos Auesbayev, Dinara Shymyrbaeva. Resultaría una gran pérdida que, ante la maraña de estrenos que suelen copar cada semana las carteleras, el público dejará pasar una película como Bauryna Salu, de Askhat Kuchinchirekov, ya que nos habla de formas de vida y trabajo de las zonas rurales del desconocido Kazajistán, y también, se acerca a ese momento existencial que todos hemos pasado, cuando la vida que, hasta entonces estaba llena de cielos despejados y tierra fresca y aguas tranquilas, amén de amistades irrompibles, se torna diferente, donde la vida se vuelve más oscura, menos divertida y sobre todo, más seria y menos divertida. Un tiempo en el que necesitamos todo el amor y la verdad del mundo. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA

ELENA ENCUENTRA A SEREZADE.

ELENA ENCUENTRA A SEREZADE.

EL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN.

EL PAISAJE Y SU REPRESENTACIÓN.

LAS NIÑAS NO QUERIDAS.

LAS NIÑAS NO QUERIDAS.

NIÑAS SOLAS.

NIÑAS SOLAS.

LOS VERANOS NO DEBERÍAN ACABARSE NUNCA.

LOS VERANOS NO DEBERÍAN ACABARSE NUNCA.

LA FÁBRICA DEL TESORO.

LA FÁBRICA DEL TESORO.

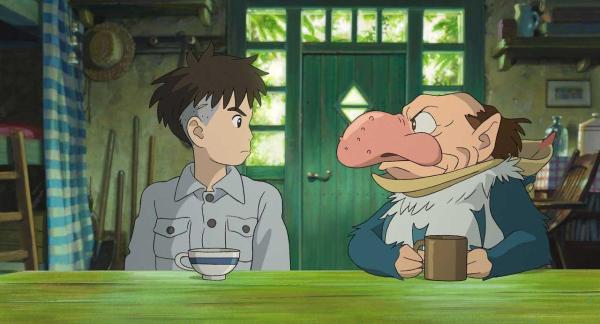

LA MADRE DE MAHITO.

LA MADRE DE MAHITO.