UNA HIJA, UN PADRE Y UNA CASA.

UNA HIJA, UN PADRE Y UNA CASA.

“Las heridas que no se ven son las más profundas”.

William Shakespeare

Las primeras películas de Joachim Trier (Copenhague, Dinamarca, 1974), se centraban en la desesperación y soledad en los años de juventud. Los protagonistas de Reprise (2006), Oslo, 31 de agosto (2011), y Thelma (2017), encontraban en las contradicciones y las adicciones una forma de huir de todos y sobre todo, de sí mismos. En La peor persona del mundo (2021), conocíamos a Julie, una joven perdida y llena de energía e intensidad que no sabía encontrar su camino. Con El amor es más fuerte que las bombas (2015), se adentraba en las relaciones familiares y cómo la ausencia de la madre torpedea la fragilidad de la convivencia. Todos dramas alejados de la complacencia, y centrados en esos días cotidianos, que son la mayoría, en los que se desatan tormentas internas que lo dinamitan todo. Un cine que mira desde la quietud y la paciencia para encontrar esos pliegues emocionales que nos suceden a todos. Bucear en los claroscuros que están esperando a ser invocados o lo que es lo mismo, esas emociones que nos producen miedo y no queremos que salgan y nos dominen.

En Valor sentimental (en el original, “Affeksjonverdi”), se vuelve a meter de lleno en la familia, bajo el prisma y la mirada de Nora, una de las hijas de un matrimonio mal avenido en el interior de una casa que no sólo escenifica el dolor que allí predominaba, sino que se convierte en una losa de la que los implicados quieren deshacerse y olvidar. El dolor de Nora, después de la muerte de la madre, estalla cuando aparece Gustav, el padre, al que guarda un rencor ilimitado, ya que su ausencia devino un terror enorme. A partir de un guion del fiel cómplice del director, el cineasta y noruego Eskil Vogt que, aparte de haber coescrito las seis películas de Trier, tiene una interesante filmografía que componen títulos como Blind y The innocents. La cosa va que, después de ese inesperado reencuentro, el padre, director de cine le ofrece el papel protagonista a su hija Nora, actriz, de la que, presumiblemente, será su retirada. La joven lo rechaza y abre la caja de Pandora de las heridas nunca explicadas, de ese dolor que parecía olvidado y de tantas cosas de un pasado que creía muerto y enterrado. Su oficio ayuda a paliar ese reencuentro que tanta mierda ha dejado en ella, y la estimable ayuda de su hermana Agnes, que trabajó de actriz para su padre cuando era niña, y tiene otro recuerdo de aquellos oscuros en la casa.

El equipo técnico de la película vuelve a brillar con ese estilo desnudo y minimalista, donde prima lo cotidiano y lo más sencillo, para que las actuaciones en sus aspectos psicológicos sean el centro de todo. La cinematografía de Kasper Tuxen, que ha trabajado con el gran cineasta Gus Van Sant, y estuvo en la citada La peor persona del mundo, construye una imagen que prima la cercanía y la intimidad traspasante del cine de Trier, en el que todo se torna de una forma orgánica que se puede tocar en todo su esplendor. Con una luz cálida en su superficie y oscura en su interior que ayuda a profundizar en las tensiones emocionales de los personajes. La música de Hania Rani, que ha trabajado en la cinematografía polaca junto a nombres tan importantes como Malgorzata Szumowska y Piotr Domalewski, entre otros, imprime unas composiciones que consiguen respetar y sumergirnos en las relaciones familiares dejando el espacio pertinente para que los espectadores podamos reflexionar en todo lo que vemos. El magnífico montaje de Olivier Bugge Coutté, en las seis películas del director danés, amén del cine documental del gran director sueco Fredrik Gertten, conduce admirablemente una trama nada fácil, con sus 135 minutos de metraje, en el que cada encuentro está sazonado de grandes quiebras, rupturas y reproches.

La parte artística de la película, una parte esencial en el cine de Trier, brilla con gran fuerza y poder, porque tenemos a una Renate Reinsve, que repite con el director después de su enorme Julie, aquí con un personaje en las antípodas, porque su Nora se lo come todo y vive abocada a su trabajo como terapia para tener tranquilos a sus demonios. La actriz noruega no sólo mira con paz y serena, sino que ejerce una gran presencia en todo lo que toca, y su forma tan íntima de manejarse con los brillantes diálogos. Si nos deslumbró siendo La peor persona del mundo, con su Nora nos muestra toda la carne en el asador de lo que callamos, de lo que nos duele y del pasado tan oscuro y demoledor. Le acompañan un inconmensurable Stellan Saksgärd que, después de años en el cine hollywoodense, vuelve casi tres décadas después a un personaje como el Jan de Rompiendo las olas (1996), de Lars Von Trier, ahora convertido en un padre ausente, reconocido como director de cine pero odiado por sus hijas, sobre todo, por Nora. Igna Ibsdotter Lilleaas es la otra hermana, que es el reverso de Nora, más reconciliada con el pasado y las heridas. La estadounidense y magnífica intérprete Elle Fanning hace de una actriz muy popular que conoce a Gustav y protagonizará su película, y mantendrá una relación muy cercana con el director sacando demasiadas cosas ocultas. Finalmente, Anders Danielsen Lie, otro cómplice del director, anda por ahí revelándose como una presencia poderosa.

Si el espectador más exigente y escéptico todavía albergaba a algún tipo de duda en relación al cine de Joachim Trier, estoy seguro que con Valor sentimental se le han disipado cualquier duda, porque la película es excelente, tanto en su contenido como en su forma, donde el dolor, el pasado y la tristeza se cuentan sin amarillismos, y si con una contundencia donde brillan la transparencia y todo aquello que se calla para paliar el dolor. Esta película está en deuda con los grandes del drama íntimo y familiar como Casa de muñecas, de Ibsen, Imitación a la vida, de Sirk y Sonata de otoño, de Bergman, donde las relaciones hacia adentro y todo lo que nos bulle en el interior, y los conflictos paternofiliales están contados con serenidad, creando esos instantes donde los diferentes reencuentros definen las relaciones oscuras y nada sencillas. La importancia de los espacios elegidos para mostrar la historia resultan de una genialidad absoluta, con esa casa como testigo de todo, del pasado y del presente, de cualquier tiempo donde los personajes se sienten como encarcelados, con unas ansias atroces de escapar, o mejor dicho, de escapar de ellos mismos, y reconciliarse con los demás, si se da y sobre todo, con ellos, mirándose a un espejo y conocer ese reflejo y que duela menos. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA

EL CHAVAL DE LA CAÑADA.

EL CHAVAL DE LA CAÑADA.

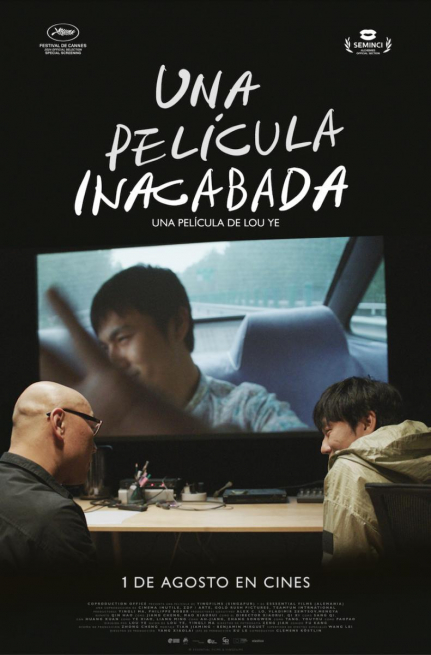

LOS REFLEJOS DE LA REALIDAD.

LOS REFLEJOS DE LA REALIDAD.

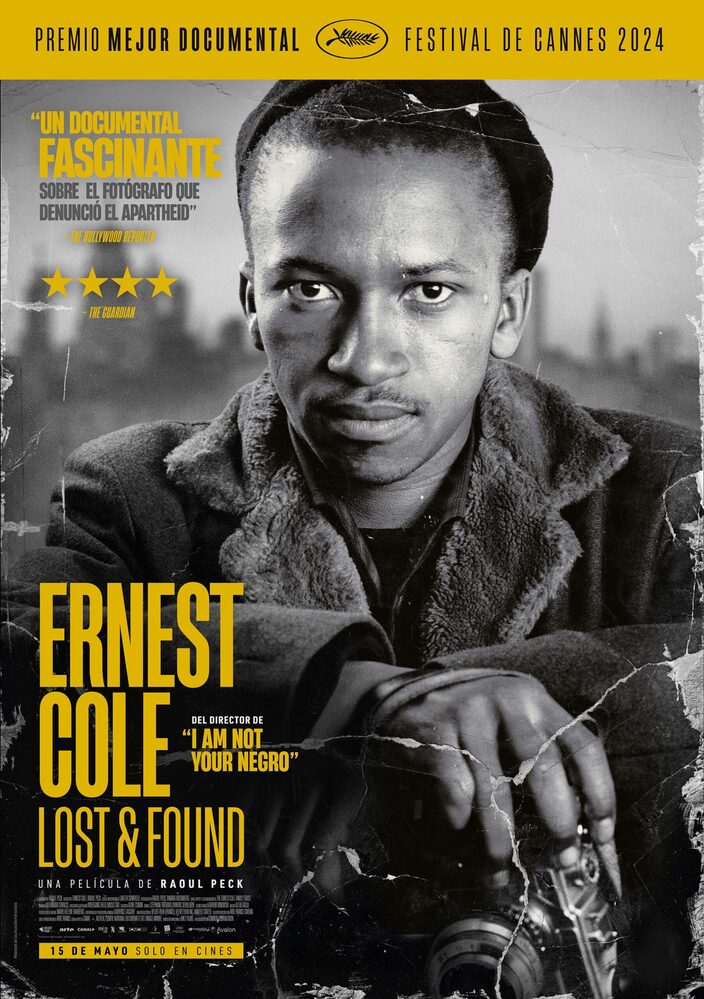

EL FOTÓGRAFO EXILIADO.

EL FOTÓGRAFO EXILIADO.

HAY AMORES… Y AMORES.

HAY AMORES… Y AMORES.

UN GATO, UN PERRO, UN LÉMUR, UNA CAPIBARA Y UN PÁJARO SECRETARIO.

UN GATO, UN PERRO, UN LÉMUR, UNA CAPIBARA Y UN PÁJARO SECRETARIO.

EL ESTADO Y LA FAMILIA.

EL ESTADO Y LA FAMILIA.

LA SIRENA DE NÁPOLES.

LA SIRENA DE NÁPOLES.

TRES MUJERES EN MUMBAI.

TRES MUJERES EN MUMBAI.

EL MONSTRUO QUE HABITO.

EL MONSTRUO QUE HABITO.