ÉRASE UNA VEZ EN VIETNAM.

ÉRASE UNA VEZ EN VIETNAM.

“Estados unidos ha entrado en uno de sus periodos de locura histórica. Pero éste es el peor de cuantos recuerdo: peor que el macartismo, pero que la bahía de Cochinos y, a largo plazo, potencialmente más desastroso que la guerra de Vietnam”

John Le Carré

Cuando Francis Ford Coppola (Detroit, Michigan, EE.UU., 1939) presentó su película en el Festival de Cannes en 1979 aseveró ante los medios: Mi película no trata sobre Vietnam. Mi película es Vietnam. Una frase que definía la locura que fue la producción de Apocalypse Now, la onceava película en la filmografía del cineasta de origen italiano. Coppola venía de hacer sus dos padrinos, y entremedias le dio tiempo de despachar la interesantísima La conversación. El guión de la película firmado por John Milius, basado en la novela el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, pasó por manos de George Lucas, pero finalmente llegó a Coppola, que trasladó la África del siglo XIX y el contrabando de elefantes, al Vietnam de 1969, donde el capitán Willard, experto en operaciones de alto secreto debía remontar río arriba hasta la neutral Campoya y dar caza al Coronel Kurtz, un condecorado y admirado militar, que según el estado mayor se había convertido en una amenaza incontrolable. Aquel 1979 se presentó una versión de 147 minutos de la película, que dejaba demasiados huecos en la historia. Con el nuevo siglo, en el año 2001, vio la luz Redux, que alcanzaba los 196 minutos, intentando cerrar muchos de los huecos abiertos en la primera versión.

Ahora, y acompañando el 40 aniversario de la película, se presenta Final Cut, un laborioso trabajo que pretende ser el montaje final, el definitivo, quizás, que llega hasta los 175 minutos, la versión preferida de Coppola, ya que ni es corta como la primera, ni larga como la segunda, sino el tiempo necesario. Apocalypse Now Final Cut recoge mucho de la esencia de todas las versiones, ese mal invisible que constantemente azota a los soldados que pululan por la película, y más concretamente, a dos, a Willard y Kurtz, los dos soldados perdidos, los dos soldados que podrían ser la misma persona, el pasado y el presente de sus existencias, y probablemente, el futuro, o mejor dicho, el no futuro, el fin, que cantan The Doors, en el deslumbrante comienzo de la película con el sonido de los helicópteros, y las llamaradas que asaltan la hilera de palmeras, mientras suena la mítica melodía de la banda californiana, unas imágenes que preceden todo aquel final que presenciaremos en los distintos puntos de control donde va arribando el barco de Willard y los suyos. Con esas hélices de helicóptero que se funden con los ventiladores de la habitación de locura de Willard, encerrado en la humeda Saigón a la espera de una misión, una misión final, una misión suicidad, una misión en aquel verano de 1969.

La idea circular de la película está presente desde el primer instante, todas sus imágenes nos devuelven al círculo, en algo que empieza y acaba en el mismo lugar, o quizás, en la misma sensación de búsqueda de uno mismo, el otro, que eres tú mismo, en medio del horror y el sinsentido de la guerra, de esa catástrofe de la que somos testigos, la música de la “Cabalgata de las Valquirias”, de Wagner, otro de sus momentos míticos, mientras los helicópteros bombardean una aldea, la obsesión del teniente coronel Kilgore (maravilloso Robert Duvall) por surfear mientras está en mitad de un ataque, de esa extraña simbiosis que tiene la guerra, y una guerra como la del Vietnam, donde se asesina impunemente y se cometen las locuras más crueles y violentas, o la fiesta con las conejitas de Playboy, mientras suena el “Suzie Q”, de la Creedence Clearwater Revival, con la algarabía descontrolada de todos los soldados americanos, los vietnamitas mirando a través de las alambradas, y la mirada perdida de Willard caminando como un sonámbulo entre el público. O el puesto sin mando, donde cada uno hace su propia guerra, luchando contra sus demonios, gritando y disparando a un enemigo que no existe, o quizás, existe solo en su interior, o el destacamento de franceses que sigue defendiendo lo suyo, en un país que parece no tener rumbo y la guerra solo es un cúmulo de intereses de poder económico, como siempre lo han sido, donde Willard tiene ese romántico y especial encuentro con la francesa, donde el sinsentido de su misión adquiere algo de sentido, en un lugar perdido de la jungla donde todavía hay tiempo para el amor y la humanidad.

La música de Carmine Coppola, con la colaboración del propio director, ayuda a ver esas imágenes cotidianas de la guerra desde una perspectiva oscura, de puro horror, donde todo acontece hacia un lugar muy tenebroso, en donde el río se va estrechando, en esa bajada a los infiernos que protagoniza Willard, y qué decir de la luz del cinematógrafo Vittorio Storaro, que venía de trabajar en muchas de las grandes películas de Bertolucci como El conformista o Novecento, donde su luz adquiere dimensiones espirituales y de otro mundo, como el excelente montaje capitaneado por Walter Murch, uno de los grandes, que ya había trabajado en los padrinos, catalizando el horror de la guerra con la miseria de cada uno de los personajes, fusionando la acción física de la guerra con el interior de las diferentes almas sin descanso y sin rumbo que pululan por el relato, porque la guerra y el Vietnam que nos construye Coppola es otro mundo, es un viaje hacia lo más profundo del alma, hacia esos lugares siniestros y terroríficos de nosotros mismos, de aquello que ocultamos, de aquello que no logramos comprender ni expresar, de esos malditos infiernos con los que batallamos diariamente cada uno de nosotros, de nuestros propios miedos e inseguridades, de la oscuridad o tinieblas de nuestra alma, una alma solitaria, perdida y vacía como la que atesoran Willard y su reflejo en el espejo, que no es otro que Kurtz, un viaje donde el capitán descubrirá que su misión es una mera excusa para eliminar o retirar a Kurtz, alguien que ha perdido el sentido de la guerra y se ha redescubierto apartado de tanto horror inútil y salvaje de su ejército.

Willard y Kurtz podrían ser como el Dr. Frankenstein y su monstruo, y viceversa, nunca sabremos quién ha creado a quién, o quizás, el estado mayor del ejército de los EE.UU., es el verdadero creador y monstruo a la vez, que ambicionando montañas de dinero, culpa y lleva al matadero a cientos de miles de soldados que creen que están salvando la democracia y demás, como quedará demostrado en el equipo que acompaña a Willard en el barco, jóvenes que irán perdiendo la cordura e irán, al igual que el capitán, sumergiéndose en las aguas oscuras y tenebrosas del alma para emerger como espectros errantes llenos de odio y horror hacia el otro, ese enemigo desconocido al que deben aniquilar. Martin Sheen fue finalmente el elegido para interpretar a Willard, un intérprete que venía de brillar en Malas tierras, de Malick, un actor que consigue con su mirada y gesto transmitir todo el horror de la guerra y la deshumanización que irá adquiriendo a lo largo de esta travesía por el infierno que hace su Willard. Frente a él, Marlon Brando en la piel y el alma de Kurtz, un actor legendario, de esos que hablaban con la mirada y el cuerpo, un ser salvaje e indómito, camuflado en su retiro con la jungla y sus sombras, como su presentación, filmada a través de claroscuros y dando fuerza a la sombra y los reflejos, algo así como un especie de vaquero retirado que ya nada quiere ni nada tiene, que recuerda a los viejos pistoleros de Peckinpah, perdidos en el tiempo y en el espesor de la jungla, convertida en un santuario de elefantes muertos.

Robert Duvall, que ya había estado en The Rain People o los padrinos, como el teniente coronel Kilgore, una especie de cowboy, con su sombrero de la séptima caballería, un “colgao” que ha perdido el norte y sigue creyendo que la guerra es suya y la lleva a su antojo, con esa mítica frase de: “Me encanta el olor a napalm por la mañana”. Y luego toda una retahíla de intérpretes como Dennis Hooper en la piel de un fotoperiodista admirador de Kurtz con sus discursos filosóficos, que parece no haber salido de The Last Movie, Frederic Forrest, Sam Bottoms y Laurence Fishburne son algunos de los acompañantes del barco con Willard, y Harrison Ford, Scott Glenn son otros de los actores que nos toparemos, incluso la aparición del propio Coppola como cineasta filmando la guerra, y finalmente, la maravillosa presencia de Aurore Clément haciendo ese memorable instante en la posición francesa donde parece que el horror de la guerra puede hacer un alto en el camino y dejar paso a la vida y el amor. Un año antes, tanto Cimino en El cazador, y Ashby con El regreso, ya nos habían hablado de las terribles consecuencias traumáticas que suponía haber estado en la guerra de Vietnam, faltaba la película del interior de la guerra, la que nos hablase de la cotidianidad, de el horror y la pérdida de identidad y humanidad que supone la guerra para el individuo, Apocalypse Now Final Cut es esa película, no será la versión definitiva, vendrán más, no sé si mejores, pero lo que si podemos afirmar es que la esencia seguirá siendo la misma, su tema principal seguirá deambulando por la desaparición del hombre, la conversión en un fantasma sin rumbo, fusionado por la jungla y en ese eterno vagar por las tinieblas de la oscuridad. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA

<p><a href=»https://vimeo.com/426891545″>ANFC_TRAILER_24FPS_HD_VOSE</a> from <a href=»https://vimeo.com/user17601575″>39Escalones</a> on <a href=»https://vimeo.com»>Vimeo</a>.</p>

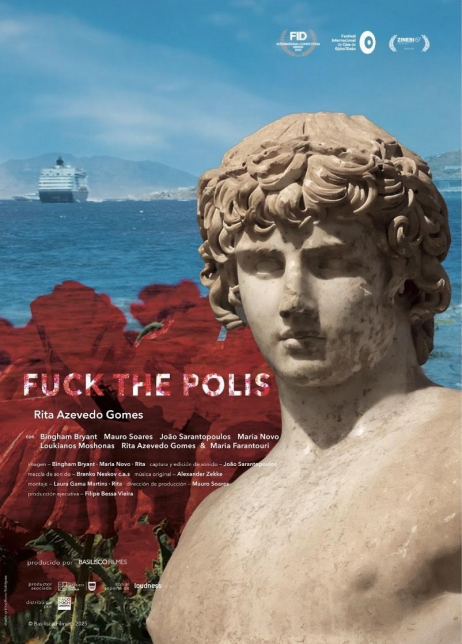

UM FILME LIDO.

UM FILME LIDO.

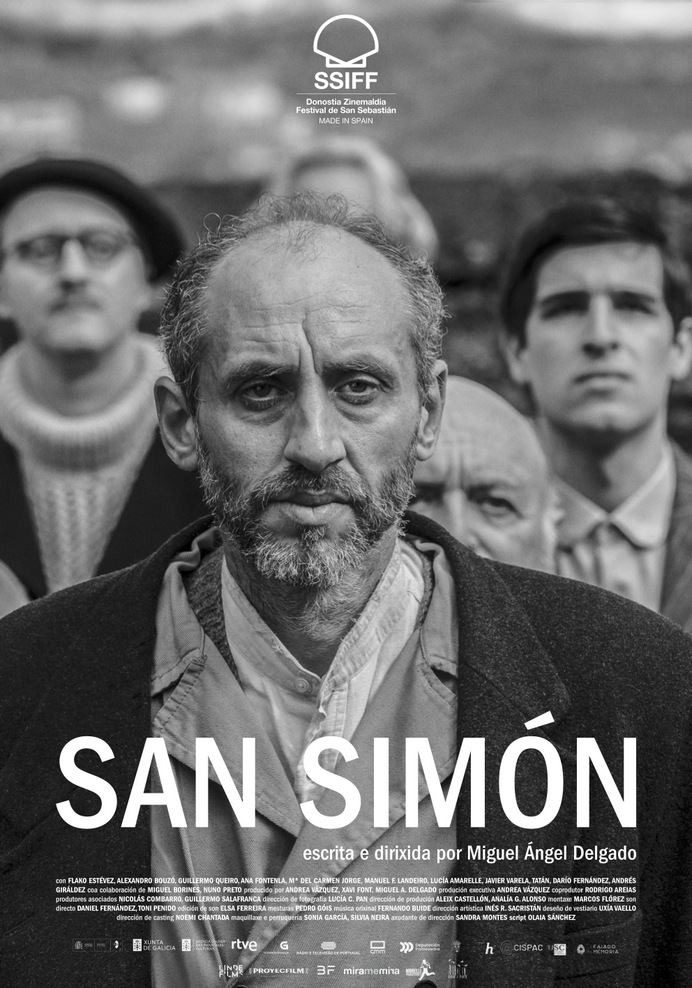

LA MEMORIA SILENCIADA.

LA MEMORIA SILENCIADA.

UN CIUDADANO ANTE LA INJUSTICIA.

UN CIUDADANO ANTE LA INJUSTICIA.

LA BELLEZA Y EL HORROR.

LA BELLEZA Y EL HORROR.

LA OSCURIDAD DEL SUEÑO AMERICANO.

LA OSCURIDAD DEL SUEÑO AMERICANO.

EL HORROR ESTÁ AL OTRO LADO DEL MURO.

EL HORROR ESTÁ AL OTRO LADO DEL MURO.

LA BALSA DEL HORROR.

LA BALSA DEL HORROR.

ÉRASE UNA VEZ EN VIETNAM.

ÉRASE UNA VEZ EN VIETNAM.