DÍA EN FAMILIA EN LA TIERRA.

DÍA EN FAMILIA EN LA TIERRA.

“Dos personas que se miran a los ojos no ven sus ojos sino sus miradas”.

Robert Bresson

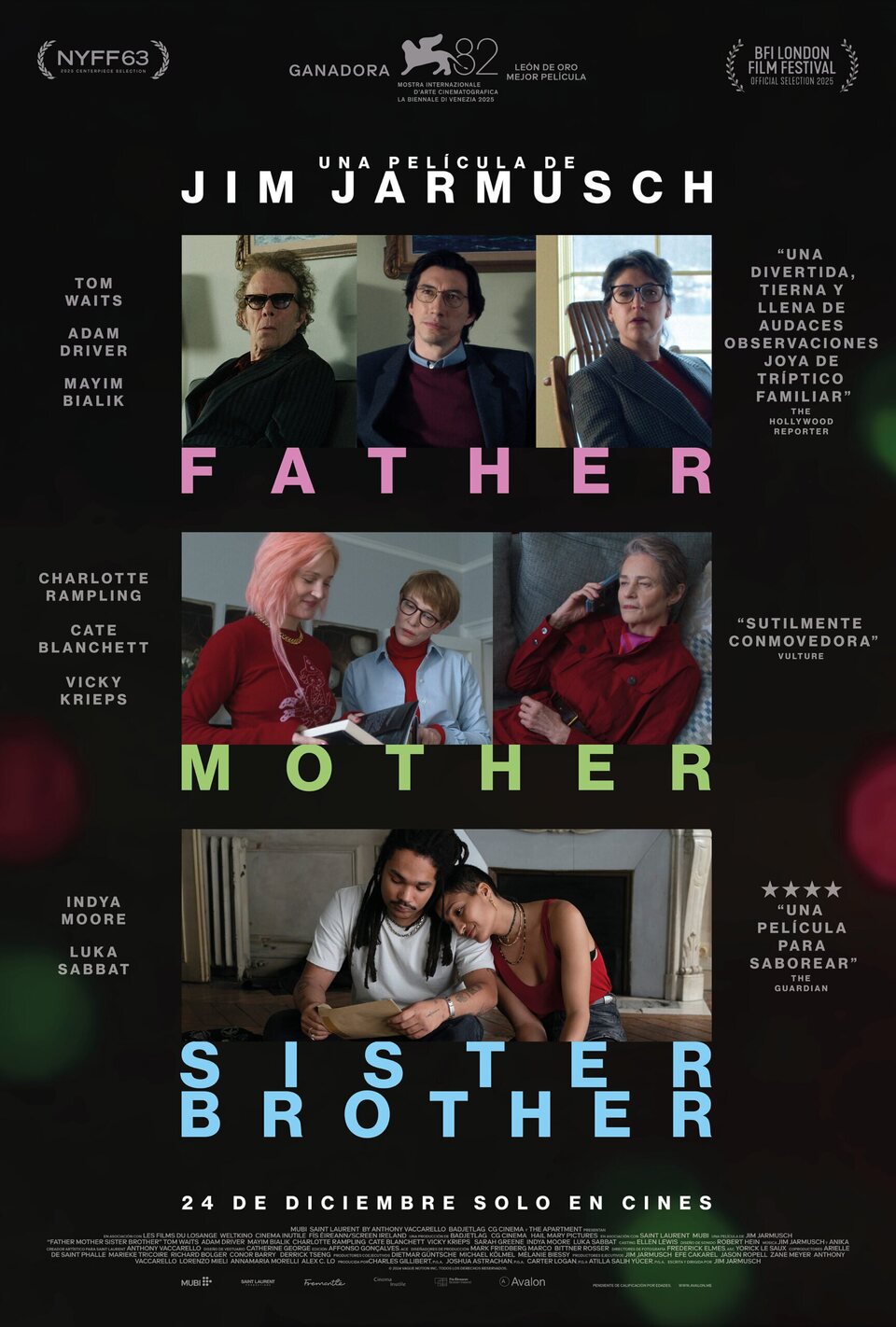

De las 16 películas y media que componen la filmografía de Jim Jarmusch (Cuyahoga Falls, Ohio, EE. UU., 1953), encontramos algunas estructuradas en forma episódica: Mystery Train (1989), breves historias que suceden en Memphis, Noche en la Tierra (1991), pequeñas tramas a bordo de un taxi por medio mundo, y Coffe and Cigarettes (2003), conversaciones alrededor del café y el tabaco. Su última película Father Mother Sister Brother se une a lo episódico a través de tres fragmentos que tiene en común la familia, en la que tres visitas serán el epicentro de las situaciones. En la primera, que ocurre en uno de esos pueblos de montaña en New Yersey, un par de hermanos visitan a su padre. En la segunda, nos trasladamos a Dublín, en la que una madre espera la llegada de sus dos hijas, tan diferentes como distantes. Y en la última, la visita se desarrolla en París, en la que dos hermanos acuden, por última vez, al piso que compartieron con sus padres fallecidos.

Después de una extensa y brillante filmografía como la del cineasta estadounidense sería inapropiado recordar sus grandes virtudes como narrador de la condición humana, aunque sí que podemos detenernos en su forma de representarlas, ya que, en ese sentido resulta uno de los mayores cineastas vivos en detenerse, observar y penetrar en esa oscuridad insondable que somos cada uno de nosotros. A partir de situaciones que se van a ir repitiendo en las tres historias como el agua y sus sabores, o un rolex falso, unos skeaters y los colores de los muebles y objetos, el director traza unas conversaciones a cerca de la familia, la memoria, los recuerdos, y sobre todo, en un leit motiv que se repite en todas sus películas, la relación de los presentes y los ausentes. La representación en el cine del norteamericano se basa en el vaciado, en aquello que Schrader mencionó en su magnífica obra “El estilo trascendental en el cine. Ozu, Bresson y Dreyer.”, donde lo importante es aquello que no se ve, lo tangible y lo más cotidiano como forma de relación entre los personajes, la repetición de los diferentes planos y encuadres, y de las diferentes situaciones para indagar en la forma más pura y honesta de representación y sus múltiples variaciones.

Como es costumbre Jarmusch se rodea de grandes técnicos como los cinematógrafos Frederick Elmes, con más de 60 películas al lado de Lunch, Cassavetes, Ang Lee y Todd Solondz, que ha estado en 6 títulos del director desde que hicieron juntos la citada Noche en la Tierra. El otro director de fotografía es Yorick Le Saux, con más de 40 películas, junto a Ozon, Assayas, Zonca, Guadagnino y Denis, y dos films con “Jimmy”. Los concisos y sobrios encuadres y planos en mitad de un quietud que traspasa, con esos planos cenitales tan hermosos como inquietantes, llena de tonos sombríos y tenues, y la idea de reposo absoluto donde los personajes miran y se mueven al son de una marcha silenciosa y muy cauta. La música la firman el propio director y Anika, artista de música electrónica y psicodelia, abraza ese tono realista y no acción que se impone en el tempo de la película. El montaje de Affonso Gonçalves, 5 películas con Jarmusch, amén de obras con Ira Sachs, Todd Williams y Todd Haynes, consigue esa idea de lo físico con lo metafísico en sus reposadas casi dos horas de metraje, en la que cada personaje asume un rol donde lo que hace y no dice tiene que ver con aquello que quiere expresar, pero no de un modo directo sino a partir de subterfugios inherentes que van emergiendo en las triviales y superficiales encuentros.

Los repartos de las películas desde el lejano debut con Permanent Vacation (1980) siempre han estado poblados de su “rebaño”, es decir, sus amigos músicos y demás artistas de su espacio neoyorquino. El padre no podría ser otro que Tom Waits, desde los inicios en el universo de Jarmusch,. Un actor tan peculiar como los diferentes personajes que ha hecho en las pelis del director afincado en New York. Sus hijos son Adam Driver, que fue el silencioso conductor de autobuses de Paterson (2016), y Mayim Bialik, que muchos recordamos como la brillante Blossom. Charlotte Rampling es la madre dublinesa, y sus hijas son la preferida Cate Blanchett y la rarita Vicky Krieps. Luka Sabbat y Indya Moore son la pareja de hermanos parisinos, amén de la presencia de Françoise Lebrun, la inolvidable amante de La mamá y la puta (1973), de Eustache. Unos intérpretes que se apoyan en los silencios y en la “no actuación” para encarnar a unos personajes que ejercitan la inacción, a través de miradas, gestos y demás acciones invisibles en las que construyen unos personajes que hablan muy poco o lo justo, o quizás, no les hace falta verbalizar lo que ya sus acciones explican.

El largo título de Father Mother Sister Brother no sólo ejemplifica esa idea de análisis certero y directo sobre el significado ya no sólo de la familia, de esos seres extraños que se confunden en la maraña de las relaciones y (des) encuentros, sino de algo mucho más profundo que encontramos en toda la filmografía y brillante de Jarmusch, y no es otra que esa idea de que los pequeños e insignificantes de la vida son la vida, es decir, que lo demás, la mayoría de cosas que hacemos en nuestra existencia, son cosas que sirven para lo que sirven, pero que las otras cosas, las que apenas apreciamos por nuestras estúpidas prisas y demás, son las que hacen la vida un lugar que vale la pena estar, no en un sentido de ociosidad y fervor alucinatorio donde las actividades físicas y experiencias de otra índole nos llenan la vida, pero la alejan del verdadero no significado de la vida, y que no es otro, que la de sentarse frente a un ventanal, con un té en la mano, y mirar detenidamente el agua azul del lago, el caer del día y los diferentes destellos de luz. Quizás de tanto buscar la vida nos olvidamos que la tenemos tan presente que no la miramos, y nos dedicamos a atiborrarla de cosas y más cosas, y nos perdemos la invisibilidad, lo que no vemos, y lo que sentimos en la cotidianidad de la quietud, del silencio y de lo espectral, rodeado de tantos fantasmas que nos acompañan como les sucede a los personajes de Jarmusch, rodeados de lo que no se ve y de los que no se ven. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA

LA EMPLEADA AURORA.

LA EMPLEADA AURORA.

LA FAMILIA KOVALENKO.

LA FAMILIA KOVALENKO.

LA HISTORIA DE ROSE DUGDALE.

LA HISTORIA DE ROSE DUGDALE.

DERRIBAR LAS CERCAS.

DERRIBAR LAS CERCAS.

LA JOVEN DE FUEGO.

LA JOVEN DE FUEGO.

NÁUFRAGOS SIN ISLA.

NÁUFRAGOS SIN ISLA.

NIÑAS SOLAS.

NIÑAS SOLAS.

LA JOVEN ENAMORADA DE ELVIS.

LA JOVEN ENAMORADA DE ELVIS.

QUÉ HACER CUANDO TE ESTÁS MURIENDO.

QUÉ HACER CUANDO TE ESTÁS MURIENDO.