EL HORROR ESTÁ AL OTRO LADO DEL MURO.

EL HORROR ESTÁ AL OTRO LADO DEL MURO.

“Lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales”.

Del libro: Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal, de Hannah Arendt.

En la monumental Shoah (1985), de Claude Lanzmann, quizás la reflexión más humana y profunda de lo que significó el exterminio nazi, se obvian las imágenes de archivo, y se da el protagonismo al relato, al testimonio de aquellos que lo conocieron y sufrieron. La película se decanta por no mostrar, por no enseñar el horror y la muerte. Todas las imágenes que hemos visto en muchas ocasiones son imágenes que filmaron una vez que se liberaron los campos de exterminio. De las imágenes cotidianas en los campos no tenemos constancia, incluso los nazis no las filmaron. Así que, puestos a retratar ese horror, debemos inventarlas, o irnos hacia el otro lado, no mostrarlas. Obviando la mayoría de películas sobre el mismo tema que las inventaron, decisión que no comparto, nos vamos a centrar en esas otras, como Shoah, que las obviaron, y como se hizo en El hijo de Saúl (2015), de László Nemes, donde el off complementa esa ausencia del horror, que no vemos pero esta muy presente, porque lo escuchamos y sentimos.

En La zona de interés, de Jonathan Glazer (London, Reino Unido, 1965), basada en la novela homónima del británico Martin Amis (1949-2023), se centra en Auschwitz, pero no en el campo y lo que sucedía allí dentro, sino lo que hay al otro lado del muro, la casa colindante del comandante jefe Rudolf Höss, su mujer Hedwig y sus cuatro hijos, y el servicio. El relato se centra en los quehaceres diarios de la casa, el detalle perfeccionista de Hedwig en mantener limpio y bello su gran jardín, y en ser una excelente anfitriona con sus visitas, y tener una dedicación a sus hijos. La película filma la “normalidad” de unas personas “normales”, como menciona Arendt en la frase que encabeza este texto. La naturalización del horror, porque no pasa en su casa, sino al otro lado del muro, donde nos vienen gritos, ráfagas de metralleta, ladridos de perros y el incesante humo de los hornos crematorios que se confunden con los sonidos de la cotidianidad del hogar, como ya anunciaba su ejemplar arranque con ese cuadro negro en el que escuchamos gritos de horror a lo lejos, y poco a poco, se van y aparecen el sonido de pájaros, el río y unos niños hasta que se abre y vemos una estampa familiar, la de los Höss pasando un día en la naturaleza. Un cuadro que llena de una naturalidad que inquieta y perturba hasta la extenuación, como esos instantes que vemos vestirse al comandante y mirándose al espejo, al que vemos de espaldas, con ese peculiar corte de pelo, y esa forma de caminar, tan seguro y tan convencida.

Estamos ante una película de gestos, nada extravagantes ni estridentes, sólo cotidianos, filmados en un estatismo que incómoda y una forma cuadrada que evidencia ese voyeurismo en el que está planificada todas las secuencias, estamos ahí, miramos y escuchamos, y somos testigos del horror que no vemos, mirando a unas personas que lo provocan, y que viven así, como si nada. Un espectacular trabajo de cinematografía del polaco Lukasz Zal, del que conocíamos por sus películas con Pawel Pawlikowski en Ida (2013) y Cold War (2018), y en Loving Vincent (2017), y en Estoy pensando en dejarlo (2020), de Kaufman, en una exhaustiva planificación donde el plano se mantiene firme y sólido, con apenas algún movimiento, y con esa luz natural que duele, o podríamos decirlo de otra forma, que se mueve entre lo artificial y lo natural, entre lo bello y la fealdad, entre lo físico y lo emocional, en ese limbo e intermedio en el que todo convive, la vida y la muerte apenas separadas por los pocos centímetros de un muro. Un exquisito trabajo de sonido del dúo Johnnie Burn, del que lo conocíamos por sus trabajos con Lanthimos y la tercera colaboración con Glazer, y Tarn Willers, con una trayectoria de más de 70 títulos, construyen un sonido que se mueve entre la cotidianidad del hogar y las conversaciones, con aquellos que provienen del otro lado, que sin llenar el cuadro, también están presentes y se convierten en algo físico.

El mismo trabajo del sonido podríamos decir de la estupenda música de Mica Levi, con un tratamiento entre lo perturbador, muy al estilo del cine de terror clásico, con algunas distorsiones que dan ese tono de horror en el que se vive sin más, una música que se convierte en un estado más de ese siniestro lugar, como ya hizo en películas como Jackie (2016), de Larraín, y en Monos (2019), de Alejandro Landes, en su segunda cinta con Glazer después de Under the Skin, donde también jugaba a ese sonido/musical que convertía la historia en un siniestro y perturbador cuento de terror muy íntimo, como hace en La zona de interés. El montaje de Paul Watts, que casi todo su trabajo ha estado vinculado al de Glazer, se mueve entre el corte limpio, y una edición donde prima los diferentes planos y encuadres desde varios puntos de vista, en el que nos muestran al detalle esa casa y su jardín, lo bello y lo normalizado en contraposición a lo que sucede al otro lado del muro, en una trama sencilla, directa y sobre todo, inquietamente natural en sus poderosos 106 minutos de metraje, que no dejan indiferentes y sobre todo, nos incomodan, sólo enseñándonos eso, junto a lo otro.

Del reparto destacamos tres figuras esenciales para la película: tenemos a la deslumbrante y “perfecta” Sandra Hüller, que también protagoniza este año otro gran filme como Anatomía de una caída, de Justine Triet, hace de Hedwig, la señora de la casa, tanto en su forma de vestir, de peinarse, de caminar y toda su figura y su desplazamiento la hace de una normalidad que perturba, donde el horror no reside en lo que hace, que es de lo más sencillo y natural, sino en el lugar que ha convertido su hogar, que es la muerte para tantos. Le acompaña Christian Friedel que hace de su esposo, padre de sus hijos y comandante de Auschwitz, que ya lo habíamos visto en La cinta blanca (2009), de Haneke, y Amor Fou (2014), de Jessica Hausner, entre otras, su nazi no es un tipo que da pavor, sino uno más de la maquinaria, un funcionario que llevaba a cabo las órdenes sin rechistar y creyendo que hacía el bien de su ideología, nada más, por eso da más miedo, porque podríamos ser nosotros, y luego están otros intérpretes alemanes que dan esa profundidad tan necesaria en una película estática pero muy física.

Glazer que hasta ahora se había en el género: el thriller en Sexy Beast (2000), el fantástico en Birth (2004) y en el terror en Under the Skin (2013), vuelve una década después con su mejor obra, por todo lo que hemos explicado anteriormente, y sobre todo, porque esa naturalización del horror tan presente en nuestros días, eso sí, al otro lado del muro de Melilla, de México, y de tantos otros muros de la vergüenza y el horror que los países enriquecidos alzan para que aquellos invisibles que provienen de los países empobrecidos sigan siendo “los otros”, los que no se muestran, los que mueren y los que desaparecen. Se habla mucho de la memoria, de recordar, de tener presentes los desmanes pasados, con museos y demás. Pero, ¿De qué sirve recordar? ¿Hemos aprendido algo? Seguramente, no. Visto el presente donde el orden mundial sigue alimentando guerras, injusticias y muros para que el horror quede al otro lado, y sigan habiendo funcionarios como los nazis que materializan tantas órdenes miserables que atentan contra la vida de los invisibles, desposeídos, de los nadies que mencionaba Galeano. En fin, un horror Quedémonos con películas como La zona de interés, de Glazer, que profundizan y reflexionan sobre lo que fuimos, lo que somos y en lo fácil que es convertirse en un monstruo y seguir siendo una persona “normal”. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA

LA MUJER QUE ME ENSEÑÓ EL AMOR.

LA MUJER QUE ME ENSEÑÓ EL AMOR.

EL DINERO DE LOS OSAGE.

EL DINERO DE LOS OSAGE.

LA DISECCIÓN DEL AMOR.

LA DISECCIÓN DEL AMOR.

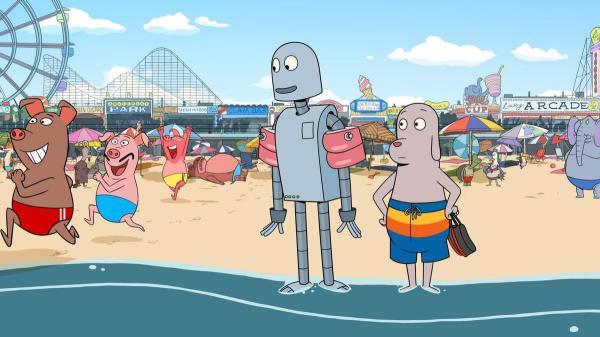

CUANDO DOG ENCONTRÓ A ROBOT.

CUANDO DOG ENCONTRÓ A ROBOT.

LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA.

LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA.