EL PAISAJE INTERIOR.

EL PAISAJE INTERIOR.

“Nadie llega sólo a ningún lado, mucho menos al exilio… Cargamos con nosotros la memoria de muchas tramas, el cuerpo mojado de nuestra historia, de nuestra cultura”.

De “Pedagogía de la esperanza”, de Paulo Freire

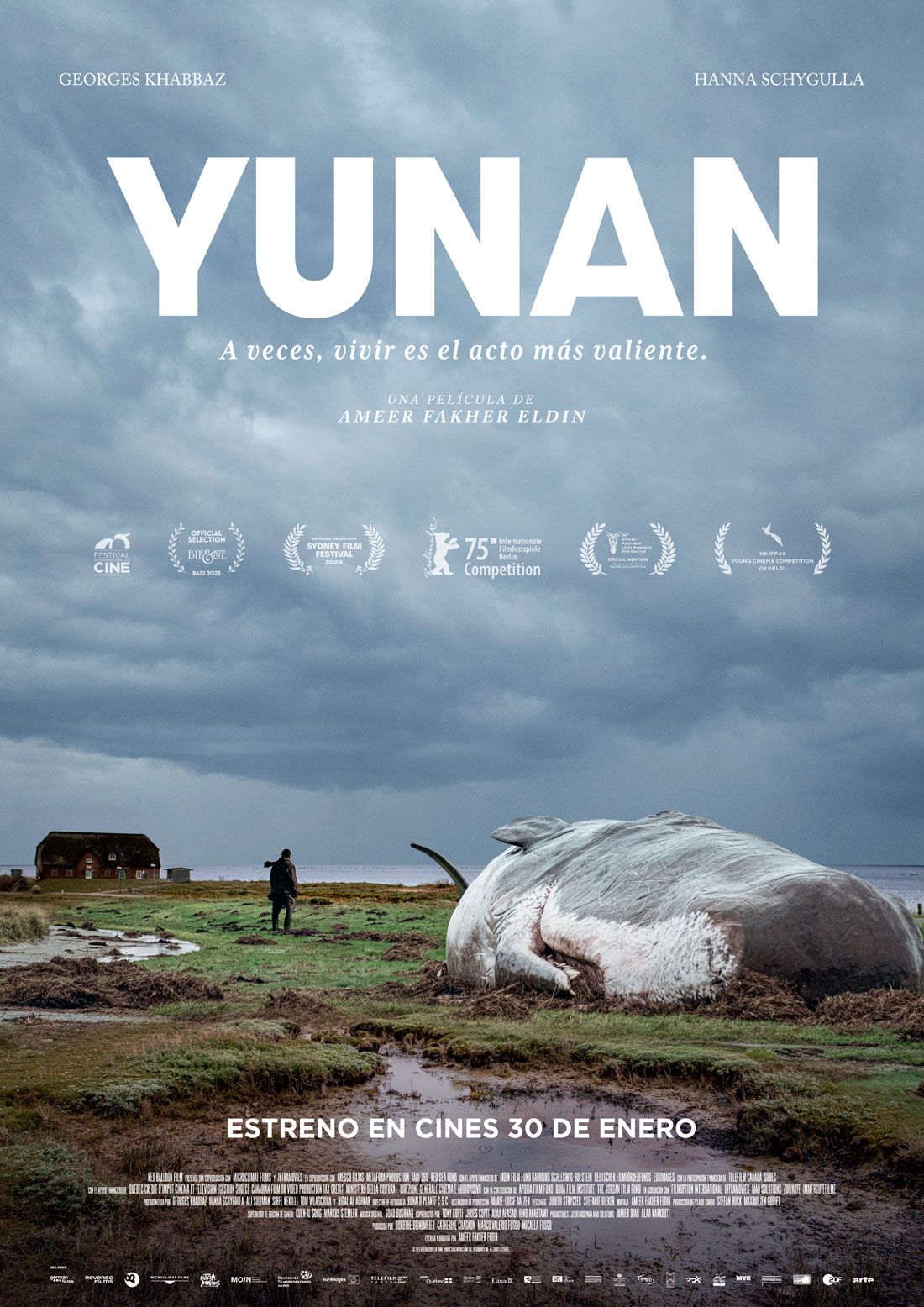

La película se abre de una forma contundente y directa ya que vemos al protagonista sometiéndose a unas pruebas médicas. El diagnóstico es claro: no es físico, sus ahogos los provoca su estado emocional. Los primeros minutos nos sitúan en la tristeza de Munir, un escritor árabe exiliado en la fría y fea Hamburgo, que vive aislado, y no puede escribir, además, está preocupado por el bienestar de su familia y su país. Sólo le queda el suicidio y con esa intención viaja a una isla remota del Mar del Norte. En ese lugar de naturaleza salvaje y hostil y un mar a punto de devorarlo todo, conocerá a dos de sus pocos habitantes: Valeska, una octogenaria que es su casera, silenciosa, afable y cercana, y Karl, el hijo de ésta, más gruñón, malcarado y hostil con el forastero. Munir, sumido en su terrible desesperación, y extranjero de todo y todos, vivirá una existencia de mucha introspección y reflexión.

Segunda película de la trilogía sobre el exilio y el sentido de hogar que se inauguró con The Stranger (2021), del director de origen sirio Ameer Fakher Eldin (Kiev, Ucrania, 1991), situada en los Altos del Golán ocupados y la relación que se establece de un médico rebelde y un soldado sirio herido. En esta ocasión, reflexiona sobre la soledad y la depresión de un escritor sólo en Alemania, y lo hace con una película que recuerda en tono y forma al cine de Angelopoulos y Nuri Bilge Ceylan, que retratan el desarraigo y la desesperación del huido, con un tempo entrelazado con la atmósfera y el paisaje como reflejo del alma triste y solitaria, atrapada en una rutina que se torna insoportable y sin salida. El paisaje de la isla, en mitad de la nada y alejado de todo, simboliza ese estado de expulsado que persigue a Munir, donde sus habitantes tan diferentes y con diferente estado de ánimo, ayudarán al escritor que no escribe a sentirse menos sólo y sobre todo, menos incapaz de sobrellevar su pesada y asfixiante existencia. El director impone un ritmo pausado, muy tranquilo y apacible, donde la trama es invisible, inexistente, porque todo gira en torno a lo que no vemos, a esas locuras internas que nos someten a una vida carente de vida, a una no vida muy oscura y pesada.

La cinematografía pesada y concisa que firma Ronald Plante, con más de 34 películas en su filmografía junto a directores como Winterbottom, Falardeau, y series reconocidas como Heridas abiertas, entre otras. Una luz tenue y apagada, con tonos sombríos, llena de colores apagados y en un estado de grisáceo recurrente ayudan a retratar un lugar y sobre todo, un estado de ánimo. El gran trabajo de sonido del dúo Markus Stemier y Song Kuen-Il recoge con intensidad todo el detallado espacio sonoro de la isla, donde los agentes atmosféricos tienen una relevancia cumbre en el devenir de la trama. La música de Suad Lakisic Bushnaq, con experiencia en el cine, nos sitúa y desgrana con sutileza y sin complacencia el estado emocional de Munir, y lo hace con unas composiciones llenas de agitación y magnífica. El preciso y complejo montaje que firma el propio director nos lleva a los 124 minutos de metraje que se ven sin grandes acontecimientos, quizás, aquellos tan invisibles que, en realidad, son los que nos hace humanos de verdad, esas cotidianidades tan necesarias como comer, beber, contarse o estar en silencio con la compañía adecuada, la que sabe escuchar, sentir y querer sin ataduras.

Un reparto de pocas palabras que se apoya en lo esencial, es decir, la mirada y el gesto, en el que destaca un trío excelente empezando por Georges Khabbaz en la piel de Munir, un actor libanés que conocimos como un profesor de música en Ghadi (2013), de Amin Dora. Después la maravillosa presencia de una gran del cine europeo como Hannah Schygulla, con más de 80 películas en casi 60 años de carrera al lado de Fassbinder, con el que hizo 20 títulos, amén de Godard, Wenders, Scola, Saura, Wajda, Ferreri, casi nada. Y el peculiar trío lo cierra el actor alemán Tom Wlaschiha, visto en series tan exitosas como Juego de tronos y Das Boot, y la pareja que forman el gran actor palestino israelí Ali Suliman, que tiene en su haber nombres tan importantes como Hany Abu-Assad, Eran Riklis, Elia Suleiman, Ziad Doueri y Ridley Scott, y la actriz turco alemana Sibel Kekilli, la inolvidable protagonista de Gegen Die Wand (2004), de Fatih Akin. La extraordinaria Yunan, de Ameer Fakher Eldin nos habla de exilio, de desarraigo, de viajes no deseados, de soledad, de locura, de depresión, y sobre todo, de la pérdida y la oscuridad, pero también, nos habla de la incertidumbre de la existencia que, a veces, puede ser muy mala, y en cambio, en otras, quizás sea nuestra última tabla para encontrar un resquicio de lo que sea, que se convierta en algo inesperado, accidental, como cuando la naturaleza impone su presencia salvaje, libre y bella. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA

CAZAR A LA BESTIA.

CAZAR A LA BESTIA.

MARC MARGINEDAS, REPORTERO DE GUERRA.

MARC MARGINEDAS, REPORTERO DE GUERRA.

CONDENADOS Y PRIVILEGIADOS.

CONDENADOS Y PRIVILEGIADOS.

ANDRIY SULEIMAN, REFUGIADO KURDO.

ANDRIY SULEIMAN, REFUGIADO KURDO.

DOCUMENTAR LA VIDA BAJO LAS BOMBAS.

DOCUMENTAR LA VIDA BAJO LAS BOMBAS.

LOS NIÑOS EXILIADOS.

LOS NIÑOS EXILIADOS.

EL LEGADO DE LA YIHAD.

EL LEGADO DE LA YIHAD.